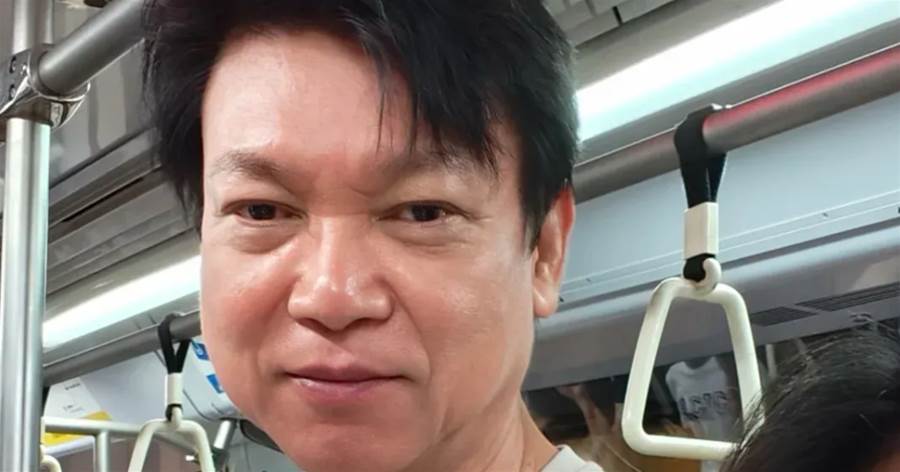

当新加坡剧迷翻出《出路》里那个在暴雨中嘶吼的阿明时,总会想起谢韶光那双能吞下一整个江湖的眼睛。这个四度斩获红星大奖最佳男主角的演员,用二十年时间在荧屏上活成了 “千面怪杰”,却在事业巅峰时转身走进山林,把奖杯锁进抽屉,拿起锄头种起了有机蔬菜。

1995 年《缘尽今生》的片场,谢韶光为演好患绝症的画家,连续三天只喝清水,让颧骨在镜头前凸起如刀刻。当他咳着血在画布上涂抹最后一笔时,导演喊停后,他仍僵在原地颤抖 —— 后来工作人员说,那天摄影棚的空调坏了,可他后背的冷汗却浸透了三层戏服。这种把自己碾碎了揉进角色骨血的表演,成了他的标志性标签。

《荷兰村》里的 “肉包” 是市井小民的缩影,他蹲在大排档角落啃油条时,拇指蹭过嘴角油渍的弧度,比真摊主还像混迹菜场的老油条;《力克千年虫》中偏执的电脑天才,推眼镜时食指关节发白的细节,藏着对科技异化人性的无声控诉。

观众说 “谢韶光演谁就是谁”,却不知他为诠释智障少年,曾在福利院里蹲守三个月,模仿他们说话时舌尖抵着上颚的独特方式。

四尊红星大奖奖杯在收纳箱里蒙尘时,谢韶光正在农场里研究堆肥发酵。2005 年他拿下最后一个视帝时,颁奖礼后台的记者追问 “下一个目标”,他望着窗外的雨说:“演员的使命是让角色活起来,不是让自己活在奖杯里。”

这种清醒早在《神雕侠侣》时期就已显露。他拒绝为 “金轮法王” 加戏,理由是 “反派的光芒不该盖过主角成长线”;拍《陌生人》时,主动要求删减自己的高光台词,只为让对手戏演员的情绪更连贯。圈内人说他 “不爱名利”,其实他只是把演员当成 “传声筒”—— 角色需要嘶吼时便撕裂喉咙,需要沉默时便敛去所有锋芒。

退出荧屏后的谢韶光,在马来西亚的农场里种出了第一茬有机番茄。有粉丝辗转找到他时,见他穿着沾着泥点的工装裤,指甲缝里嵌着草汁,却比红毯上穿西装的模样更舒展。他笑着递过刚摘下的黄瓜:“以前在镜头前演生活,现在才真正在生活里活着。”

偶尔有导演捧着剧本找到农场,他会指着篱笆上的牵牛花说:“你看它们顺着阳光生长,从不会纠结自己该开成玫瑰还是百合。” 这种对自然的臣服,恰似他当年对角色的敬畏 —— 从不试图驾驭角色,而是让角色借他的身体呼吸。

如今网上还流传着他领奖时的视频:穿着简单白衬衫,接过奖杯时先鞠了个九十度的躬,感谢词里提了六个场务的名字。比起那些高光时刻,更动人的是他后来接受采访时说的话:“最好的表演是让观众记住角色,忘了谢韶光。”

当娱乐至死的时代还在追逐流量明星时,谢韶光早已在山林间找到了答案:真正的艺术家从不需要聚光灯的供养,就像深山里的茶树,沉默地生长,却在时光里浸出最醇厚的滋味。那些被观众反复回味的角色,正是他留给荧屏的、带着泥土气息的礼物。