最近,中国各地都在上演或像隔水蒸笼、或像空气炸锅的热浪大片。

一进入7月,中国国家疾控局和中国气象局就联合发布首个国家级高温健康风险预警和健康提示。同时,中国中央气象台也连续拉响高温黄色预警,从河北、河南到湖北、湖南,再到福建、广东,都在全线发烫,出门走三步就得喝五杯冰水,走个三十步有可能直接被物理劝退——中暑!

就在大家为热叫苦连天的时候,有一个地方吸引了我们的眼球——

新加坡新加坡位于赤道附近,全年高温、高湿,365天几乎每天中午温度都会超32℃,晚上也不会低于24℃。湿度更夸张,年均82%,清晨逼近90%,一出门就是一口刚开锅的黄梅天。

更别提因为人口和建筑密度极高,新加坡的城市中心比郊区平均高出5–7℃,到了晚上还有“夜间热岛回流”……

但在这样的气候条件下,新加坡硬是常年占据“亚洲最宜居城市”排行榜的前几名。

比如,2024年,《经济学人智库》EUI报告中,新加坡高居亚洲宜居城市第三名;而在ECA国际的地区调研显示,自2005年以来,新加坡连续16年被评为东亚外派员工最宜居城市。

为什么?

这正是今天我们真正要聊的重点。

因为这背后,既有前瞻的规划与设计,也有环境、社会双重机制配合。

核心机制一生态—通风—水系统的协同策略新加坡首先是打出了一整套系统性“组合拳”——

生态绿化、通风走廊、水体调控,环环相扣、步步为营首先是“绿”。

新加坡大力推进城市绿化,通过建筑、街区、公园、湿地织成了密密实实的绿网。

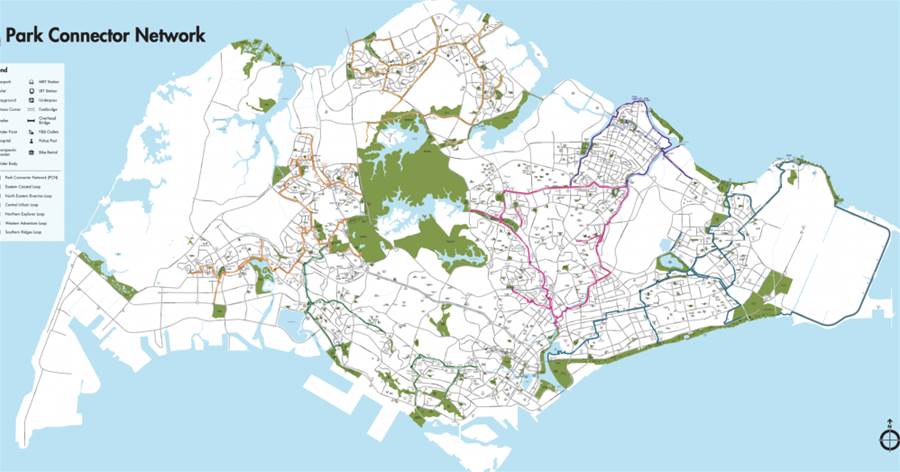

一方面,岛上已有多个大型自然保护区和公园(如中央集水区)以及互联的公园连接廊道(Park Connector Network),截至2024年底已建成391公里连通步道 ,让居民更易接触自然。

另一方面,新加坡鼓励“天空绿化”(Skyrise Greenery),对新建项目提供补贴。截至目前,园林局支持建成屋顶绿化约72公顷、垂直绿化约5公顷 ,2030年目标建成约200公顷(《可持续新加坡蓝图》提出)。

文章未完,點擊下一頁繼續